চলচ্চিত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: দান, অনুদান, নিদান

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি গড়হাজির, টেলিভিশন একেবারেই দেখি না। তবে দু’একদিন অন্তর ছাপা সংবাদপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। সেই সূত্রে সময় মতই জেনেছিলাম ‘চলচ্চিত্রশিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিগত বছরগুলোর মত চলচ্চিত্রে অনুদান দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।’

আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের সংবাদ তাই আমাকে টানেনি। যাদের জাহাজ ধরার তাড়া, সময়মত তারা সবাই টিকেট পাওয়ার আশায় নিয়মতান্ত্রিকভাবেই কিউতে দাঁড়িয়েছেন। সীমিত আসনের জাহাজে কোন বিবেচনায় টিকেট পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল না হয়েই তারা সেখানে গেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না, জেনেশুনেই বিষ পান করেছেন বলে ধারণা করি। তা না হলে প্রতিবছরই অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলি নিয়ে যথেষ্ঠ বিতর্ক এবং ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা চালাচালির পরেও বুজুর্গ লোকের সেখানে আবেদন করার কথা নয়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে চালু হওয়া সরকারি অনুদান প্রথার কৃপাধন্য চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রকার নিয়ে মন্তব্য করা আমাদের মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে আর দশ বছর চালিয়ে যেতে পারলেই ইউনেস্কো নিশ্চয় এটাকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিয়ে দিবে!

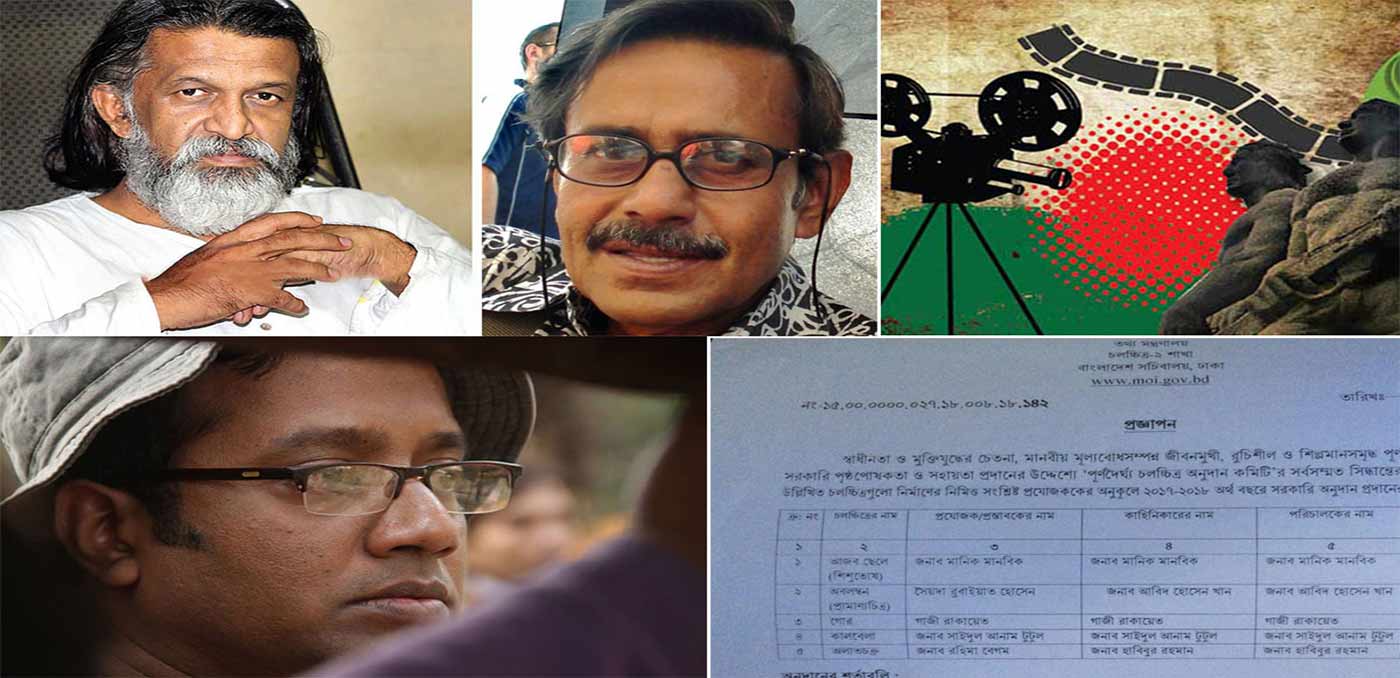

এ বছর অনুদান বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে কৃপাধন্য চলচ্চিত্রগুলোর আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশের আগেই। একান্ত গোপনীয় একটি সরকারি বাছাই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন আর তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা প্রার্থী কীভাবে তাকে ডিঙিয়ে অনুদান পেয়ে যাচ্ছেন, সে খবর ফাঁস হয়ে গেছে, এমনকি সংবাদ মাধ্যমেও চলে এসেছে। কে বলে এই প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ? বরং অতি স্বচ্ছ হওয়ার কারণেই সবাই নিমিষেই জানতে পারছেন ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে! তাই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। তবে উলঙ্গ রাজার গল্পের মতো একটা শিশুকেও সেখানে দেখতে পাচ্ছি না, যে এসে বলবে, ‘রাজা, তোর কাপড় কোথায়?’ কারণ, আজ যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে কাল সে আবার টিকিটের লাইনে দাঁড়ানোর চিন্তা মাথা থেকে সরায়নি, সে প্রতিবাদ করছে কারণ সে যেটাকে যোগ্যতর মনে করে সেই চলচ্চিত্র পিছিয়ে পড়েছে, এবং ভবিষ্যতে তার ক্ষেত্রেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। সম্পূর্ণ অবাস্তব আর অকার্যকর অনুদান প্রথার এই প্রহসন যে আমাদের প্রয়োজনই নেই সেটা কাউকে বলতে শুনলাম না একটিবারও।

আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকা প্রকাশের পর দেখলাম ফাঁস হয়ে যাওয়া তালিকার সাথে প্রকাশিত তালিকার কোন গড়মিল নেই। থাকার কথাও না, কারণ ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা নেওয়াটা আমাদের রেওয়াজ। আর অনুদান কমিটির সদস্যরা সবাই ভদ্রলোক, ভদ্রলোকেরা কখনো কথার খেলাপ করেন না। মাঝখান থেকে জনাচারেক সদস্য অনিয়মের প্রতিবাদে কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন আবার মন্ত্রণালয় থেকে ‘বিভ্রান্তির অবকাশ নেই’ বলে প্রজ্ঞাপনও জারি করতে হলো। কেউ কেউ পদত্যাগকারীদের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল বলতেও ছাড়লেন না। এই চাপান-উতর চলতেই থাকবে, আরেকটা নতুন ইস্যু আসার আগ পর্যন্ত। সেই ইস্যু আসার আগে চলচ্চিত্রে অনুদান বিষয়ে আমার ব্যাক্তিগত কিছু মতামত জাহির করার জন্যই আসলে এই ৪০০ শব্দের ভূমিকা ফাঁদতে হলো। এখনও আমাকে যদি যথেষ্ঠ চালাক-চতুর মনে না হয় তাহলে পরের অংশ না পড়লেও চলবে।

‘অনুদান’ শব্দটিতেই আমার প্রবল আপত্তি। ‘দান’ শব্দটা সাথে থাকার কারণেই হয়ত এটার সাথে কোথায় যেন একটা আত্মসম্মানের ঘাটতি টের পাই। মনে হয় কেউ লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে হাত পেতে সামনে দাঁড়িয়েছে, রাস্তাঘাটের ভিক্ষুকদের মত। দাতা তাকে নিরীক্ষণ করে উপযুক্ত মনে করলে খুচরা দু-পাঁচ টাকা দিতেও পারেন আবার ‘মাফ করো’ বলে বিদায় করে দেওয়ার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। দাতার কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই সেখানে, তার দানের টাকায় ভিক্ষুক কী করল না করল তাতে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু সে যদি একদিনের তুচ্ছ দান না করে দায়িত্ব নিয়ে ভিক্ষুককে একটা সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের উপায় বাতলে দিতেন!

এবার আসি দান গ্রহীতার মনস্তত্ত্বে। মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ শূন্যের কোঠায় নেমে না এলে কেউ হাত পাততে পারে না, আবার একবার হাত পেতে ফেললে তার সব সংকোচ কেটে যায় একপর্যায়ে হাত পাতা অভ্যাসে পরিণত হয়। দানের টাকায় লালিত হয়ে কোন ব্যক্তি মহৎ হয়েছেন কিংবা মানবজাতির কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বেশি দূর যেতে হবে না, দানের অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসা বা এতিমখানায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রমাণ পাবেন। কীভাবে যেন অনাথ বাচ্চাগুলো মনে করতে শিখে যায় এই দান পাওয়াটা তার অধিকার আর দাতা দান করছেন তার পূণ্যলাভের আশায় অথবা পাপস্থলনের তাড়নায়! তারা প্রকারান্তরে দাতার সিদ্ধি কিংবা শুদ্ধিলাভের জন্য অপরিহার্য। তাই অবনত মস্তকে দান গ্রহণ করলেও পেছনে তাকে গালমন্দ করে, সম্মান করে না মোটেও। সম্ভবত কৃপা গ্রহণের গ্লানি তাদের কৃতজ্ঞতার বোধকে ধ্বংস করে দেয়। অকৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত একজনের পক্ষে মহৎ কাজ করার কোন কারণ আছে কি?

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও আমি একই সংস্কৃতির গন্ধ পাই। আমরা মনে করি, চলচ্চিত্রে অনুদান দেওয়াটা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব, তা না হলে সরকার প্রগতিশীল নয়, কৃষ্টি-কালচার বোঝে না, মৌলবাদীর দোসর ইত্যাদি। বুদ্ধিমান কোনো সরকারই এই অপবাদ মাথায় নিতে প্রস্তুত নয়, তাই বছর বছর এই খাতে একটা বরাদ্দ দিয়ে থাকে। সেই বরাদ্দে মানসম্মত চলচ্চিত্র বানানো সম্ভব কিনা তা দেখার বিষয় হয়ত সরকারের নয়। সরকার যে চলচ্চিত্র বান্ধব, সংশ্লিষ্ট সবাই সেটা জানল কিনা সেটাই দেখার ব্যাপার। এ জন্যই কোন বছর কোন ক্যাটাগরিতে কয়টা চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হলো তা যতটা ফলাও করে প্রচার করা হয়, বছর শেষে অনুদানপ্রাপ্ত কোন্ কোন্ চলচ্চিত্র নির্মিত হলো সে ব্যাপারে তারা ততটাই প্রচারবিমুখ। পক্ষান্তরে অনুদান নেবার সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা ভাব করেন যে দুনিয়ার সেরা কাজটি তিনি করে ফেলবেন, আর বছর শেষে এসে মনে করেন তার মাস্টারপিস দেখার জন্য দুনিয়া এখনো প্রস্তুত নয়, অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছেন তিনি।

আমাদের সরকার চলচ্চিত্রে অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটিকে কয়েক ধাপে টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনরকম দায়িত্ব কি পালন করে? যদি করেই থাকবে তবে কেন সময় মত অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শেষ হয় না? আমাদের নির্মাতাদের বড় অভিযোগ, একটা মানসম্মত চলচ্চিত্র বানাতে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন অনুদানের অর্থ সে তুলনায় অতি নগন্য। যদি তাই হয়ে থাকে, তিনি তো আগেই জানতেন যে তার স্বপ্নের চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যত টাকা প্রয়োজন তত টাকা তিনি বরাদ্দ পাবেন না! খামোখা এই ঘাটতি বাজেটের প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে গেলেন কেন? এই টাকায় করা সম্ভব এমন একটা সিনেমার কথা কেন চিন্তা করতে পারলেন না? আর যদি বলেন, এই টাকায় কোন সিনেমা আদৌ বানানো সম্ভব না, তবে গুল্লি মারেন অনুদানের! হলিউডে গিয়ে প্রোডিউসার তালাশ করেন। এই বাজেট স্বল্পতার ঘ্যানঘ্যানানিতে সরকার কো-প্রোডিউসার নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সে সুযোগ যে ফল প্রসব করেছে, হৃষ্ট চিত্তে তা বলারও জো নেই। দাবী-দাওয়া-সুপারিশ-পাল্টা দাবী চলতে চলতে অনুদানের অর্থের পরিমাণ ধাপে ধাপে বেড়েছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অস্বচ্ছতা-দুর্নীতি সংক্রান্ত খবরা খবর। সোনার হরিণ ‘মানসম্মত’ চলচ্চিত্র অধরাই থেকে গেছে, দর্শক পর্যন্ত আর পৌঁছায়নি। সরকারি অনুদানে টাকার সাথে সাথে বিএফডিসি থেকে প্রাপ্ত কিছু সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়। আজকের বাস্তবতায় অচল বলে বিএফডিসির এই সুবিধার ব্যাপারে অনুদান দাতা-গ্রহীতা উভয়ই উদাসীন, এটা কেবলই নিয়ম রক্ষার ব্যাপার।

টাকা হাতে আসার পর ঘটনা কী ঘটে? নির্মাতা মনে করেন তার স্ক্রিপ্টে আরেকটু ঘষামাজা করা উচিৎ। নিঃসন্দেহে লক্ষণ শুভ, কারণ গোটা চলচ্চিত্র নির্মাণের এটাই সবচেয়ে কম খরচের কাজ আবার এটার উপরই নির্ভরশীল পরবর্তী সব ধাপ। ভালোর শেষ নেই তাই চৌদ্দটা পর্যন্ত ড্রাফট হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু না। এই করতে করতে যখন ছয় মাস কেটে যায় ততদিনে প্রথম কিস্তির টাকা শেষ। কারণ, চলচ্চিত্র অন্তপ্রাণ নির্মাতা এসময়টায় জীবিকার তাগিদে অন্য কোন কাজ করার ফুরসৎ পাননি তাই কাজের বিনিময়ে খাদ্য গ্রহণ করেছেন আর শুরুতে একটু-আধটু সেলিব্রেশন না হলে তো মেজাজই খোলে না! অথচ ফাইনাল স্ক্রিপ্ট হিসেবেই কিন্তু অনুদান কমিটিতে চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার কথা, কিছু পরিমার্জন-পরিবর্ধন লাগতেই পারে, লাগবেই। কিন্তু সেটা করতে কেউ যদি সীমিত বাজেটের প্রকল্পের একটা পুরো কিস্তি খেয়ে ফেলে তবে তার জন্য ভবিষ্যৎ কঠিন হতে বাধ্য। পরের ধাপগুলো আরো জটিল-কঠিন এবং থ্রিলিং, সে বর্ণনায় না গিয়ে সরাসরি ক্লাইমেক্সে যাওয়াটাই শ্রেয়।

অনুদানের অর্থপ্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপে কাজের অগ্রগতির নমুনা পেশ করতে হয়, জোড়াতালি দিয়ে বানানো নমুনা দেখিয়ে কিংবা কুমিরের একই বাচ্চা বারংবার প্রদর্শন পূর্বক শেষ ধাপের টাকা তোলার পর, কারো কারো ক্ষেত্রে আরো আগেই, চলতে থাকে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। মন্ত্রণালয় চিঠি দেয়, নির্মাতা কখনো জবাব দেন কখনো দেন না, মন্ত্রণালয় আবার চিঠি দেয়। টম অ্যান্ড জেরির নতুন নতুন এপিসোড রচিত হয়, অনুদানের চলচ্চিত্র আর শেষ হয় না। ব্যতিক্রম বিলক্ষণ আছে, থাকতেই হবে। তা না হলে নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করবে কে? বিরল প্রজাতির যে নির্মাতা চরম নিষ্ঠার সাথে এত চড়াই-উতড়াই পার হয়ে জুতার সুকতলা এবং নিজের বগলতলা ক্ষয় করে তার চলচ্চিত্রটি শেষ করতে পারেন তার সামনে তখন জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য উপস্থিত হয়। কোন প্রেক্ষাগৃহ তার এত শ্রম-ঘামের কাজটি প্রদর্শণ করতে রাজী নয়! তাহলে কার জন্যে এত লড়াই করে অনুদান প্রাপ্তি? কার জন্য এই আয়ুক্ষয়? দর্শকের কাছেই যদি চলচ্চিত্র না পৌঁছায় তবে কেন এত আয়োজন? সরকারের কাজ অনুদান দেয়া, সে তা দিয়েছে। দর্শক সেটা দেখল কি দেখল না সেটার দায় কি সরকারের!

বহু চেষ্টাচরিত্র করে মফস্বলের একটা হলে তিনদিনের চুক্তিতে ছবিটা চালানো হয় স্রেফ কোন কোন ফেস্টিভাল আর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনায় আসার ক্রাইটেরিয়া হিসাবে। সৌভাগ্যবান নির্মাতার কপালে যদি পাঁচ-সাতটা হল জুটেও যায়, দর্শক হয় না। হবে কেমন করে? তেমনভাবে প্রচার-প্রচারণা হয়নি যে! আদতে এই খাতে কোন বাজেটই ছিল না। নুন আনতে যার পান্তা ফুরায়, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কার কথা তো তার মাথায়ই আসবে না! আমরা তবু আফসোস করি, আমাদের দেশে কবে যে রুচিশীল আর শিক্ষিত দর্শক হবে, যারা এই মাস্টারপিসের রসাস্বাদনের জন্য পঙ্গপালের মত সিনেমা হলে ছুটে আসবে!

গত চল্লিশ বছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কত? আমি পরিসংখ্যানে কাঁচা, ধরে নেই চল্লিশটা। মনে রাখবেন, সেই চল্লিশটা চলচ্চিত্র কিন্ত সংশ্লিষ্ট বছরের সেরা চিত্রনাট্য হিসাবেই অনুদানের জন্য বাছাইকৃত। তো বাংলাদেশের সেরা চল্লিশটা ছবিই কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আমাদের পাবার কথা ছিল। পেয়েছি কয়টা? যদি পেতাম এবং বাংলাদেশের ‘শিল্প-মূর্খ’ দর্শক চল্লিশ বছর ধরে যদি সেগুলো দেখতে থাকত তা হলে তারা শুধু শিক্ষিত না, রীতিমত উচ্চশিক্ষিত হয়ে যেত এতদিনে। পারল না কেন?

দায়বদ্ধতার অভাব আর আমলা চালিত এই সিস্টেমের কর্তাদের স্রেফ চাকরি করে যাওয়ার মানসিকতার জন্য। চলচ্চিত্রে পৃষ্ঠপোষকতার কাজটা কখনোই তারা ভালোবাসা থেকে করেননি, করেছেন চাকরি রক্ষার খাতিরে। তারা একটু যত্নবান হলে অনুদানপ্রাপ্তরা সময়মত কাজ শেষ করতেন, একটু সচেষ্ট হলে চলচ্চিত্রগুলোকে হল পাইয়ে দিতে পারতেন, একটু নিষ্ঠাবান হলে আমাদের একটা উন্নত চলচ্চিত্র সংস্কৃতি গড়ে উঠতেই পারত।

আমার এই কথাগুলোর সপক্ষে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’, যেটি অনেক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার পেয়েছে কিন্তু দেশের মাটিতে সেটি মফস্বলের একটি সিনেমা হলে তিনদিনের জন্য চালানো ছাড়া আর কোন পদক্ষেপই নেননি অনুদান প্রকল্পের কর্তারা! ছবিটি যদি মানুষ সেই সময় হলে গিয়ে দেখত তাহলে এধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা ধারাবাহিকতা তৈরি হতো এবং নিশ্চিতভাবেই আজকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতো বাংলাদেশ।

এই গেল দান কিংবা অনুদানের ফিরিস্তি। এবার একটু কল্পনা করা যাক ব্যাপারটা কেমন হতে পারত। চলচ্চিত্র যেমন শিল্প তেমনি ব্যবসাও বটে। বিভিন্ন সেবামূলক খাতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারও ব্যবসা করে থাকে। চলচ্চিত্র খাতে কেন সেটা হতে পারে না? চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর চাইলেই একটা ফিল্ম প্রোডাকশন উইং খুলতে পারে। দাতার ভূমিকা ছেড়ে প্রযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই পারে। আমাদের দেশের প্রযোজক মানেই টাকার যোগানদাতা, সেই অর্থে প্রযোজক নয়। এটা বোঝা খুবই জরুরী যে চলচ্চিত্রের জন্য অর্থসংস্থান করা প্রযোজকের একশটা কাজের একটা, একমাত্র কাজ নয়। চলচ্চিত্রের গল্প নির্বাচন থেকে শুরু করে নির্মাণ-প্রদর্শন শেষে বক্স অফিসের রিপোর্ট নেয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটাই প্রযোজকের কাজের গণ্ডিতে পড়ে। সময় কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী গল্প নির্বাচন করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে তার চিত্রনাট্য তৈরি করা, সেই চিত্রনাট্যের জন্য যোগ্যতম পরিচালককে নিয়োগ দেয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অন্যান্য কলাকুশলী কিংবা লোকেশন নির্বাচন করে শুটিং আর পোস্ট প্রোডাকশনের সমস্তকিছুর আয়োজন করবে প্রযোজক।

প্রোডাকশনের বাজেট তৈরি করে আয় ব্যয়ের বরাদ্দ ও সমস্ত হিসাব নিকাশ রাখাও তার দায়িত্ব। নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রচার প্রচারণার দায়িত্ব কাকে দিবে, কীভাবে লগ্নিকৃত অর্থ লাভসহ ফেরত আসবে তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে প্রযোজকের কর্তব্য শেষ হয়। এই সবগুলো কাজই যে আন্তরিকতা থাকলে সরকারি লোকজন খুব ভালোভাবে করতে পারে সেটা আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের গৌরবময় দিনগুলোতে দেখেছি। প্যাকেজ বাণিজ্য শুরুর আগে নওয়াজীশ আলী খান, বরকতুল্লাহ, জিয়া আনসারী, মুস্তফা মনোয়ার প্রমুখ প্রযোজক বাংলাদেশ টেলিভিশনকে সময়োপযোগী উৎকর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রেও সেটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করি। আর এটাও হতে পারে সরকারের লাভজনক একটা খাত। বলতে পারেন এতে করে অস্বচ্ছতা-দুর্নীতি আরো বাড়বে, লোকসান গুনতে থাকা সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানই কিন্তু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এটা একটা বার্তা, পরিবর্তন আসছে। শুভ দিকেই।